意大利村庄的纪实史诗-从土地到上帝

更新时间:2025-10-20 04:03:11

评分:A-8.4 暂且保留,打四星。 (公众号版本:《木屐树》意大利村庄的纪实史诗-从土地到上帝 - 微信公众平台)

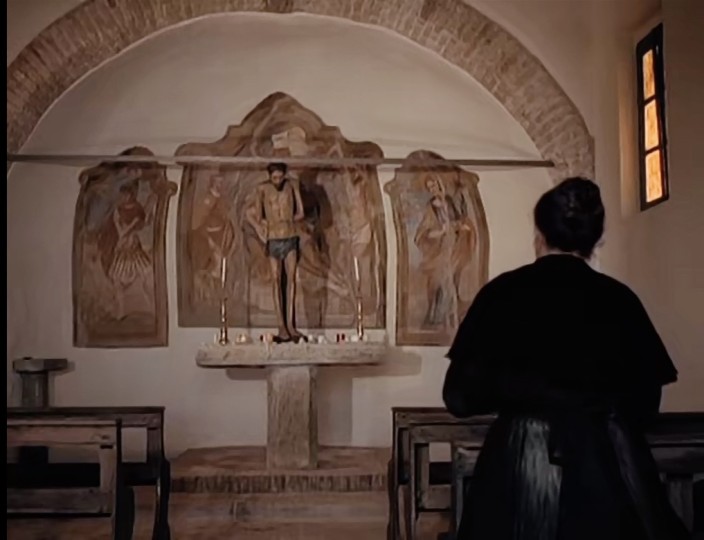

前言: 友邻评分高达9.3、码了许久没舍得看的神片,到今天的契机才看,也是顺理成章。其一原因是按照导演的作品顺序正好看到了奥米尔这部。其二是在梳理意大利电影的线索,也刚好看完了罗西里尼的前十年作品,算是承前。其三,昨日又恰好重温了两部伊朗新浪潮的乡村儿童电影—《何处友家》和《小鞋子》,算是本片启后。 简评: 比预想的更真实更纯粹,沉入其中后放下了任何分析的欲望,这也源自于导演炉火纯青的艺术手笔-自然流畅地搅入生活。 观影体验比较奇妙,三个小时内接连不断地发生、上演着事件却没有真正的戏剧性高潮与层次感。未察觉便开场了,未注意落幕了。 视听之道: 镜头和场景的衔接了无痕迹,镜头自身是完整而独立的,但同时又彼此之间融贯一体。 如果看过的话,巴赞一定会高度赞赏本片。巴赞称之为“事实-影像”的片段,“其本性不仅在于与其他“事实一影像”保持联想性关系,而是强调尊重事物完整性的镜头。”巴赞进一步论述道,“这在于影像的离心特性,即可以构成叙事的特性。每个影像单看上去只是现实的一个片段,现实存在先于含义,银幕的整个表面应当再现出同样的实在密度 。”因而镜头首先作为事实呈现,而含义是在观影的过程也即电影进展的过程中所产生和建构的,甚至“只是在悟出它与另一些事件之间的联系后才能逆推出来。”至于这个意义是否是本体意义上在先的、是否是导演清晰认识到的并不重要,但是每个事件本身都具有独立于情节、超脱于剧本的意义。 此外。它拒绝从任一角度对现实进行剖析(这和对现实的截取无关),这也体现于摄像和表演等方方面面,一切都不是以预置的道德教条和情感分析作为基础的。因此,影片“力戒拆散由现实统一起来的整体:人与他的环境。”而这并不意味着他绝对客观地(这也是不可能的)看待现实,而是根植于一种看似矛盾的态度-他爱着现实的原貌也怜悯着人物。本片描述19世纪末意大利北部的乡村,不仅意在发掘沉寂的年代,也为僻壤中沉默的百姓发声。 本片全部采用群众非职业演员,人们和其社会环境水乳交融、密不可分。作为最好的演员,他们最了解这片土地,他们的每个行动都是源自其生活习惯的自然。 叙事方面,本片呈现出全景式立体的纪实描绘,乡村涵盖着从宗教到民主的多元文化,以及不同层次的关系:地主和农民的关系,人与土地、牲畜的关系,上帝和子民的关系。

影片不再困囿于单一主线,也不是简单的群像,而是走向流水般复线的散文,在共时性中展现共同体的生活图景。 另外,时间跨度上,有着某种近乎史诗般的四季轮回变迁,但却是以最平和的姿态呈现的,既没有《百年孤独》(二者的共同点还在于作者的创作灵感都有汲取于祖母,而本片的许多角色都有导演祖母的影子)的魔幻性质,也没有《安德烈鲁布廖夫》的英雄主义殉道者的形象。 同样作为时间跨度大、多线(如爱情和家庭)和群像构成的乡村史诗,应当以本片同安哲的《哭泣的草原》做一对比。本片虽然使用长镜头却没有安哲式扯着脖子摇动、也没有明显的推拉,只是以最简单却恰到好处的静态镜头剪接呈现。相比下,安哲的诗意略显生硬做作,恢弘的史诗气势有些夸张,但的的确确给观者带来了更为震撼磅礴的体验。 最后,不得不提及本片的配乐,从巴赫的弦乐(想到塔可夫斯基)、钟声、再到莫扎特的钢琴,音乐仿佛从天而降又仿佛始终生长于这里、盘旋在这片大地之上。 与此伴随的是无所不在又毫不突兀的基督教传统。每每在黑暗中,人民的苦难愈发紧密连接着上帝,而基督教信仰根深蒂固也自然无间地存在于人们之中。

与此同时,人们又紧密地与大地交联在一起。导演自述说,“本片既是其本人的生活记忆,也是那片土地上的农民的现实写照。”

因而,越是私人化的越能引起情感共鸣,越是现实的越能引起精神的触动。 不过,这毕竟不是我的生活和记忆,必然会有隔阂,无法完全打动我。或许除非经过像《镜子》那样高度私人化且经过一定的提纯和凝练,方能直锁具有相似经历的对象、甚至逾越表层经验的隔阂达到某种程度上普遍和深远的认可。 ps.三个小时的幕后花絮合集,断断续续花了一个星期才看得差不多。不过标题的含义始终没搞清楚。 25.10.8-9投影仪 我的影评合集: Aleph-影评(泛选版)(泛选) 影评(遴选)(遴选)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

上一篇:这不是电影!

『』相关阅读

想象力的巅峰与世界主义的塌陷

想象力的巅峰与世界主义的塌陷

当我们在环球剧院起舞时,戏剧形成闭环

当我们在环球剧院起舞时,戏剧形成闭环

好一个天选奇本,标准RPG节奏

好一个天选奇本,标准RPG节奏

《我的朋友安德烈——围墙里的野草》

《我的朋友安德烈——围墙里的野草》

爱翻的空镜美学

爱翻的空镜美学

愤怒的艺术|先发火,后跳舞

愤怒的艺术|先发火,后跳舞

看完这部剧,留给我的是无尽的思考

看完这部剧,留给我的是无尽的思考

“实景+AI”与“女本位叙事”,降维打击跑出黑马

“实景+AI”与“女本位叙事”,降维打击跑出黑马

癫系轻喜剧?不知道,这届系统很曼妙

癫系轻喜剧?不知道,这届系统很曼妙

城堡、密室与审美化的尸体

城堡、密室与审美化的尸体

已经把更新的四期看完了。

已经把更新的四期看完了。

看完吐槽欲大爆发,很久没有剧能让我这么吐槽了

看完吐槽欲大爆发,很久没有剧能让我这么吐槽了

为什么老说这是爱情电影?

为什么老说这是爱情电影?

血色图腾与生命狂欢:《红高粱》中的酒神精神与生存寓言

血色图腾与生命狂欢:《红高粱》中的酒神精神与生存寓言

以帕维泽为节点再发现萨福死亡神话的真相:世界于是从消极的虚无变成积极的开放

以帕维泽为节点再发现萨福死亡神话的真相:世界于是从消极的虚无变成积极的开放

新时代对「美少女アニメ」想象的某种极致

新时代对「美少女アニメ」想象的某种极致

梁翘柏:在到处之间找我

——洪尚秀:梦里见

梁翘柏:在到处之间找我

——洪尚秀:梦里见

午夜狂奔

午夜狂奔

个人觉得《大内密探零零发》女性角色里,演技最出彩是李若彤的琴操!

个人觉得《大内密探零零发》女性角色里,演技最出彩是李若彤的琴操!

一战再战|最终,我们只能和自己战斗

一战再战|最终,我们只能和自己战斗